ネットワーク冗長化 ― 事例で学ぶフェイルオーバーによるシステム障害対策

#2025, #failover

「ネットがつながらない…」これだけで、今や多くのビジネスが一時停止してしまう時代です。クラウドサービス、リモート監視、防犯カメラ、POSシステム、IoTデバイス ― あらゆる業種・現場がインターネットとつながっているからこそ、「ネットワーク障害=業務の停止」になりかねません。「止まらないネットワークをどう実現するか」は、あらゆる業種にとって重要なテーマです。

しかし実際の現場では、通信トラブルが意外と多いのが現状です。国内光回線の中小規模故障および定期メンテナンスによる通信不通件数は年間で約255万件にも及びます。回線の障害、ルーターの故障、SIMの不具合、雷や停電などの自然要因 ― そんな想定外の事態がいつ起きてもおかしくありません。ここで登場するのが「ネットワーク冗長化」という考え方です。

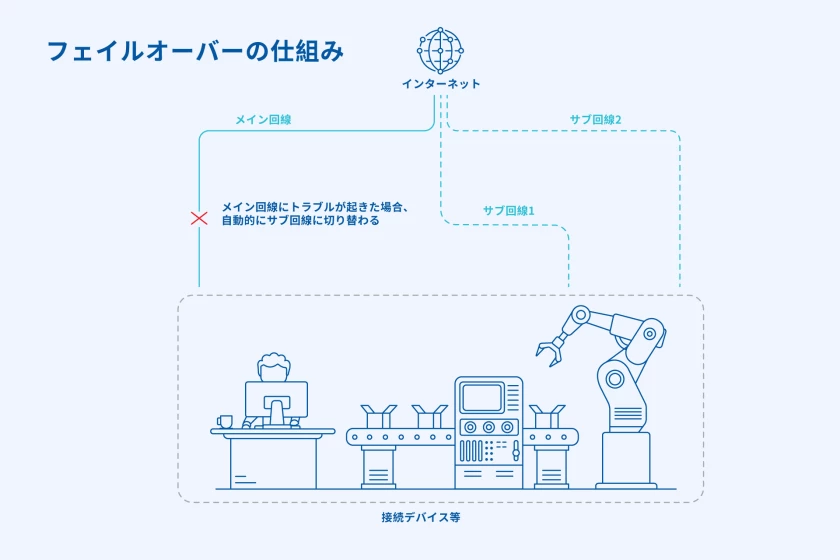

「ネットワーク冗長化」とは「万が一メインの通信手段がダメになって使える、予備の回線を用意しておこう」と備えをしておくことです。こうしたネットワーク冗長化の仕組みを考えるときに、あわせて知っておくべきキーワードが「フェイルオーバー」です。

フェイルオーバーってなに? ネットワーク冗長化との関係

「ネットワーク冗長化」と「フェイルオーバー」、この2つの言葉は同じ意味に聞こえるかもしれませんが、じつは役割がちょっと違います。

1) ネットワーク冗長化=「予備ネットワークを用意しておくこと」

たとえば、有線のインターネット回線を使っているとします。これが何らかの理由でダウンしたときに備えて、モバイル回線(4Gや5G)も用意しておく ― これが「ネットワークの冗長化」です。言い換えれば、「予備の通信手段をあらかじめ確保しておくこと」です。

2) フェイルオーバー=「予備ネットワークに自動で切り替える仕組み」

予備の通信手段をあらかじめ確保していても、万が一のとき手動で切り替えなければいけないとあまり意味がありません。そこで必要になるのが、「フェイルオーバー」という機能です。

フェイルオーバーとは、メインの通信が使えなくなったとき、自動でバックアップに切り替える動作や仕組みのことです。人がネットワーク障害に気づく前に自動的に切り替えてくれるので、業務に支障が出にくくなります。

つまり、ネットワーク冗長化は「仕組み」、フェイルオーバーは「機能や動作」と言えます。両方がそろってはじめて、「止まらないネットワーク」が実現できるというわけです。

フェイルオーバー設計の落とし穴と対策

「フェイルオーバーさえ導入すれば、もう安心」― そう考える方も多いかもしれませんが、実際の現場では「フェイルオーバーを構成していたのに、いざというときに切り替わらなかった」というケースも珍しくありません。

例えば2020年10月に、東京証券取引所の「arrowhead(アローヘッド)」と呼ばれる、取引所内のオークション取引を行うためのシステムに障害が発生、全銘柄終日取引停止という重大な問題が生じました。このシステムは日本経済において重要な役割を担っていて停止が許されないため、もちろんフェイルオーバー構成が組まれていましたが、うまく作動しなかったのです。

この機能をうまく作動させるには、設計段階でさまざまな要素を考慮する必要があります。例えば以下のようなポイントです。

1) バックアップ経路が「実際に切り替わる」条件を設定しているか?

ネットワーク冗長化されていても、切り替えの条件(例:Pingが数回失敗したら切り替え、など)が不適切だと、切り替えが機能せず、フェイルオーバー失敗となってしまいます。切り替えのトリガーはシステムや運用現場に合わせて調整する必要があります。

2) バックアップ回線やSIMが“使える状態”でスタンバイしているか?

フェイルオーバー時に切り替える通信経路(例:予備SIM、モバイル回線、Wi-Fiなど)が未設定、未接続、あるいは無効化されていると、切り替え先に通信できず障害が長引く原因になります。副回線やSIMが常時アクティブであるか、定期的な接続テストができているかの確認が重要です。

3) 機器の性能や設定が、構成に見合っているか?

高可用性を求める一方で、安価な家庭用ルーターや法人向けでない機器を使っていたために、負荷に耐えられなかったという例もあります。また、WANポートが1つしかない機器で冗長構成を無理に組もうとするなど、機器のスペックと構成の不一致もトラブルの原因となります。適切な機器の選定は外せないポイントです。

では実際に、こうした設計ポイントを踏まえたフェイルオーバー構成は、現場でどのように活用されているのでしょうか?次に、世界業界第二位のネットワーク機器メーカー、テルトニカのネットワーク機器を用いた導入事例を通じて、具体的な実装方法を見ていきましょう。

事例で学ぶ ― ネットワーク冗長化を支えるフェイルオーバー機能

ネットワーク冗長化技術のひとつである「フェイルオーバー」ですが、その構成や実装方法にはさまざまなタイプがあります。たとえば、固定回線がダウンしたときに自動的にモバイル回線へ切り替えるもの、モバイル通信において複数のSIMを切り替えるもの(デュアルSIM)、あるいはWi-Fiが不安定になった際にモバイル回線に切り替えるといったケースもあります。

実際にどのような構成が実施されているかを知ることで、自社の用途に合ったネットワーク冗長化のヒントが見えてきます。

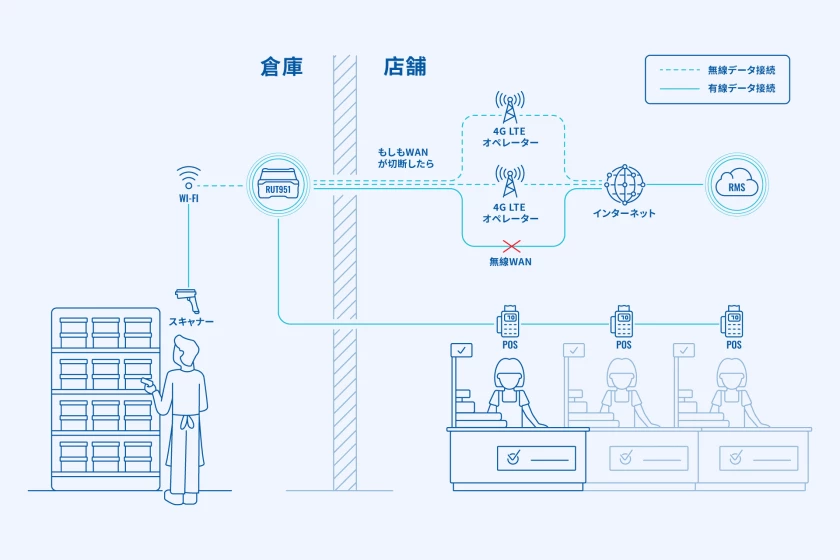

事例1:有線ネットワークの障害を補うモバイル回線

小売店舗においては、POSシステム、バーコードスキャナ、防犯カメラなど、日々の業務に欠かせない多くの機器をネットワーク接続する必要があります。万が一有線インターネット回線に障害が発生すれば、業務が停止してしまうかもしれません。そこでこの事例では、店舗システムにテルトニカのLTEルーター「RUT951」を導入しました。

有線回線の障害発生時に自動で4G LTE回線へ切り替えるWANフェイルオーバー機能を活用し、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えることができます。OpenVPNやIPsecによるセキュアな通信と、遠隔からのルーター管理を可能にする「RMS(リモート・マネジメント・システム)」にも対応しており、ITリソースが限られる店舗環境でも効率的な運用が実現されています。事例の詳細はこちらまたは以下のトポロジーをクリックしてご覧ください。

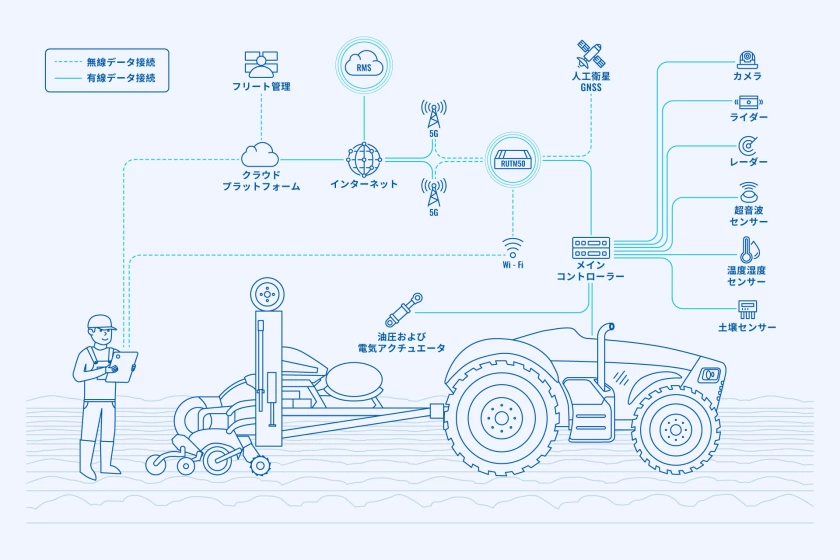

事例2:移動体ネットワークの信頼性を担保するデュアルSIM

スマート農業の分野では、農業用トラクターのような移動体を使用した運用・管理に有線インターネット回線を利用することができず、通信手段はモバイルネットワークに限られます。しかし、作業中に電波が不安定になったり、キャリアのエリア外に出てしまうと、リアルタイムでのデータ通信や遠隔監視に支障が生じる可能性があります。そこでこの事例では、テルトニカの5Gルーター「RUTM50」をトラクターに搭載することになりました。

この5GモバイルルーターのデュアルSIM機能を活用し、メインのモバイル回線に問題が発生した場合でも、即座にバックアップSIMの回線に自動で切り替わるフェイルオーバー構成を採用しています。これにより、トラクターと管理センター間の通信を安定的に確保し、遠隔操作やデータ収集を途切れさせることなく実施可能です。移動体に求められる通信の信頼性と、5Gの高速性を両立させた、次世代スマート農業の先進的な事例です。この事例の詳細については、こちらまたは以下のトポロジーをクリックしてご覧ください。

事例3:Wi-Fi障害時のLTEへ切り替え

スウェーデンの靴用品メーカーでは、店舗やサービス拠点に「靴の防水スプレー機(撥水加工機)」を設置し、セルフサービス形式で提供しています。これらの機器には、テルトニカのLTEルーター「RUT200」が組み込まれており、通常はコスト削減のため店内のWi-Fiネットワークを使って稼働状況や売上データをクラウドへ送信しています。しかし、Wi-Fiが不安定になることもあるため、通信断を防ぐ対策として、「RUT200」に内蔵されたLTE回線が自動的にバックアップとして機能する構成を採用しました。

これにより、サービスを中断させることなく、常に安定した運用が可能になります。さらに、遠隔管理プラットフォーム「RMS(リモート・マネジメント・システム)」によって、全国に設置された機器の状態を一元監視。トラブルの早期発見や遠隔アップデートも行えるため、少人数でも高効率な管理体制を実現しています。この事例の詳細については、こちらまたは以下のトポロジーをクリックしてご覧ください。

ネットワーク冗長化ならテルトニカ

ネットワークの安定性がビジネスの生命線となる現代において、ネットワーク障害を防ぐのは、あらゆる業種に共通する課題です。そんな中で、堅牢性・柔軟性・拡張性の三拍子を兼ね備えたテルトニカのNW機器は、ネットワーク冗長化を実現する上で非常に信頼性の高い選択肢といえます。

テルトニカの産業用ルーター/ゲートウェイ製品は、ほとんどのモデルがマルチWAN構成(例:有線+モバイル、Wi-Fi+モバイル)に対応しており、フェイルオーバー機能が標準搭載されています。これにより、あらかじめ定義された条件にもとづいて、通信経路が自動的に切り替わる仕組みを簡単に構築できます。

また、デュアルSIM対応モデルでは、通信キャリア間の切替によるネットワーク冗長化が可能で、移動体や屋外設置といった環境変動の激しい現場にも柔軟に対応できます。さらに、VPNフェイルオーバーやルーティングルールといった高度な設定もGUIベースで直感的に行えるため、専門的な知識がなくても設定が容易です。

加えて、テルトニカ独自のIoTプラットフォーム「RMS(リモート・マネジメント・システム)」を活用すれば、ネットワーク遠隔監視や切替動作のログ取得、設定の一括変更などもクラウド経由で一元管理できます。これにより、複数拠点を持つ企業やフリート運用など、分散環境でも高可用性のネットワークを実現することが可能です。

つまりテルトニカのNW製品は、「ハードウェア」「ソフトウェア」「管理インフラ」の三層にわたって、ネットワーク冗長化に必要な仕組みが一貫して設計されているのが大きな強みです。

ネットワーク冗長化を確実に実行するなら、テルトニカという選択肢から検討してみてはいかがでしょうか。当社製品・ソリューションに関するご質問やご不明点がございましたら、以下の「お問い合わせ」からお気軽にご連絡ください!